Clôture du Jubilé de l’Espérance à Kara : les familles appelées à être pèlerines d’espérance

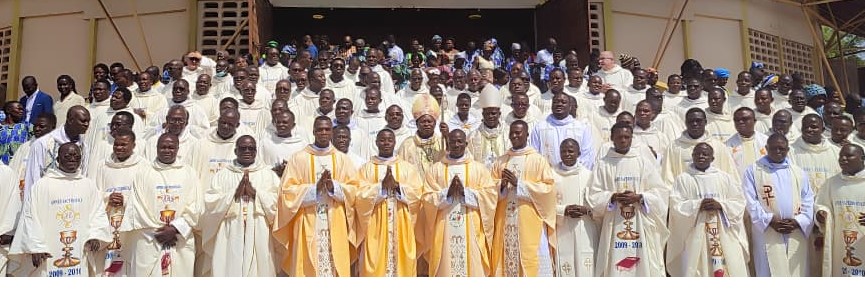

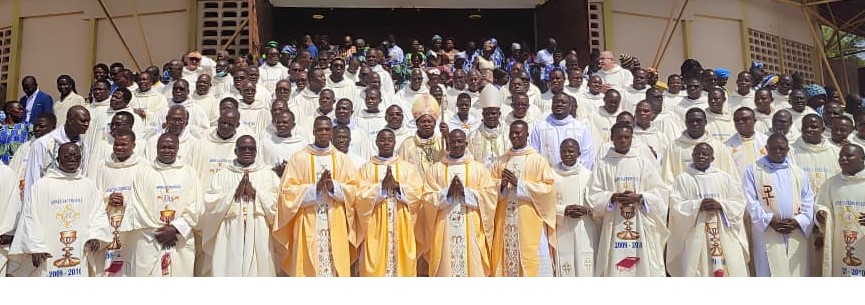

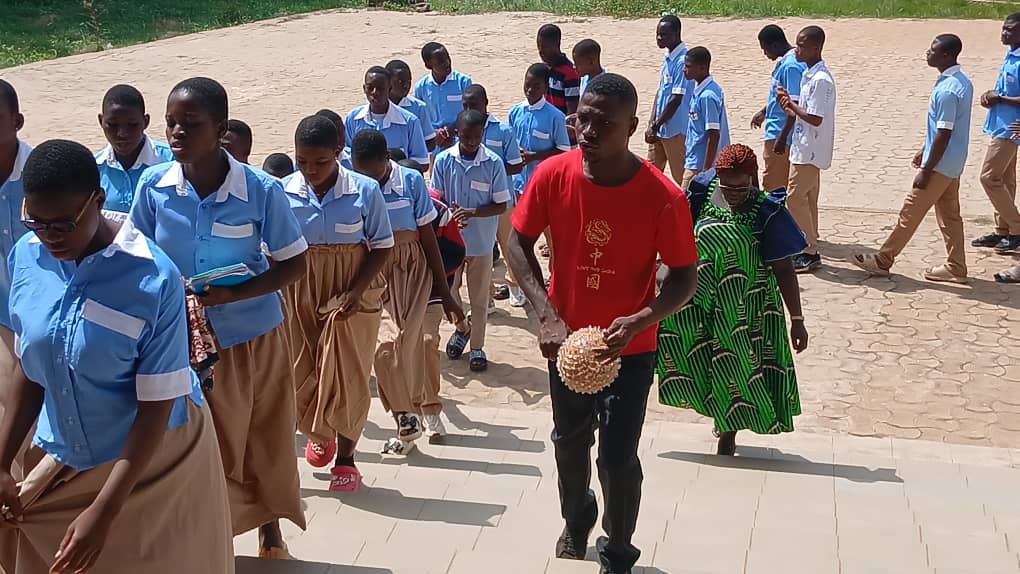

Le diocèse de Kara a célébré, ce dimanche 28 décembre 2025, la clôture du Jubilé de l’Espérance, placé sous le thème « Pèlerins d’Espérance », à l’instar de toute l’Église universelle. La célébration s’est tenue en la cathédrale Saints Pierre et Paul de Kara, à l’occasion de la fête de la Sainte Famille.

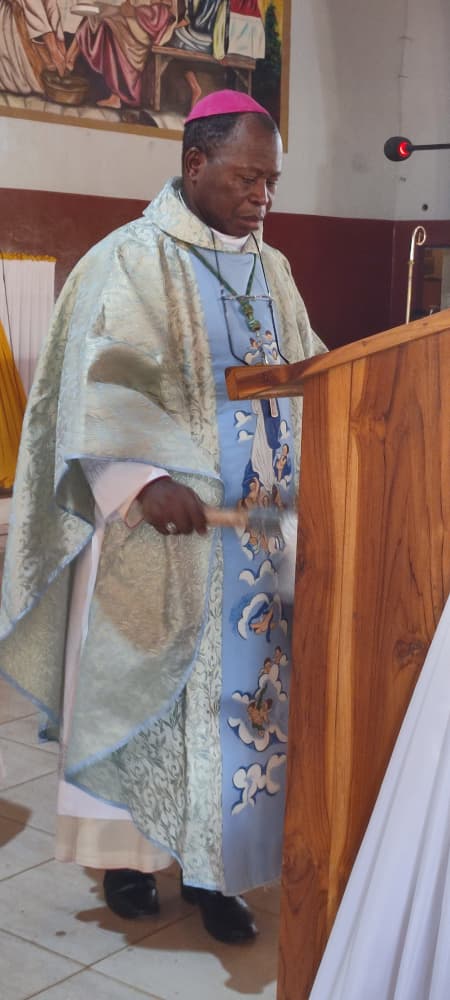

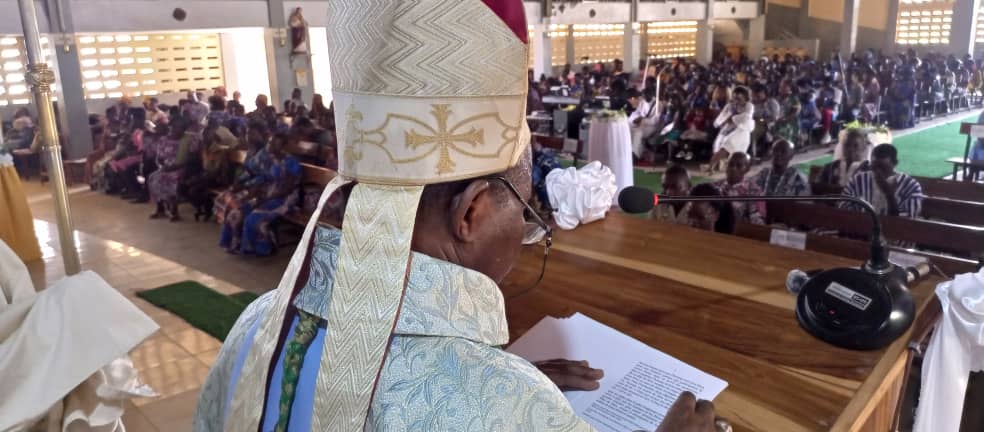

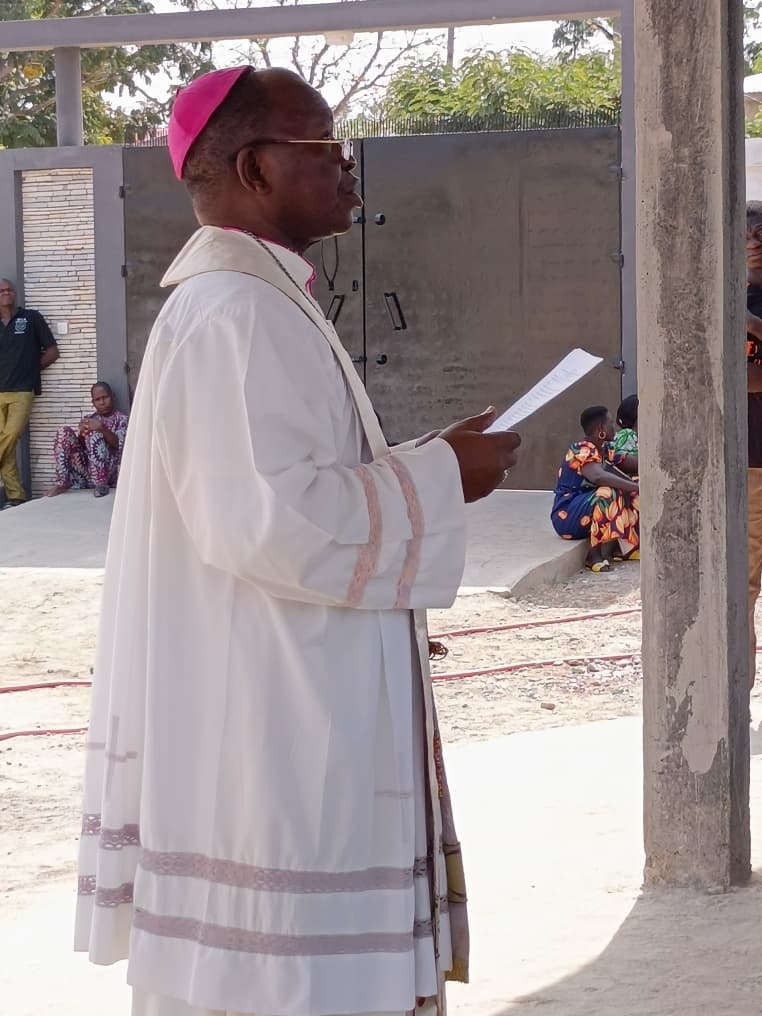

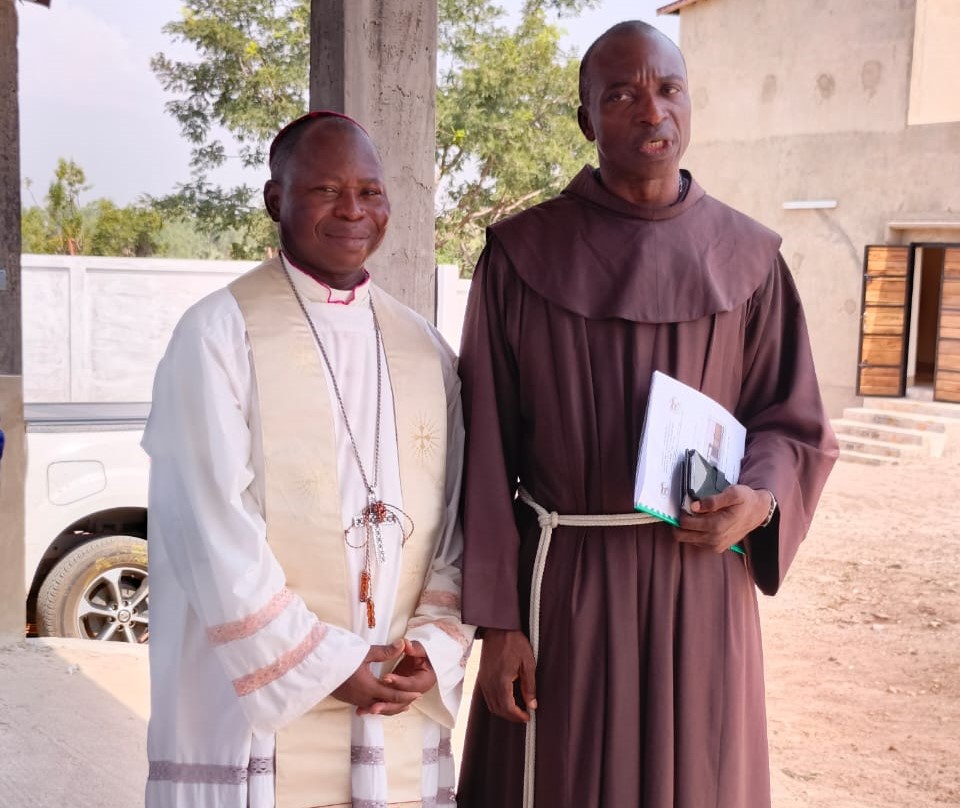

Présidée par l’Évêque de Kara, la messe de clôture a rassemblé les fidèles de la paroisse cathédrale ainsi que ceux des différentes paroisses de la ville épiscopale, venus rendre grâce au Seigneur pour l’année jubilaire vécue dans la foi, la prière et l’espérance.

Le choix de la fête de la Sainte Famille pour marquer la fin du Jubilé revêt une forte portée symbolique. Il met en lumière la famille comme lieu privilégié de l’espérance, appelée à demeurer un espace de foi, de pardon et de solidarité face aux défis du monde contemporain.

Dans son homélie, l’Évêque a exhorté les familles chrétiennes à devenir de véritables pèlerins d’espérance, témoignant de l’amour de Dieu au cœur de la vie quotidienne, à l’exemple de la famille de Jésus, Marie et Joseph.

À l’issue de la célébration eucharistique, une procession solennelle a conduit l’Évêque, les prêtres, les ministres de la liturgie et les fidèles, précédés par la croix du Jubilé, jusqu’au sanctuaire Misericordiae Vultus. C’est en ce lieu que l’assemblée a reçu la bénédiction finale, spécialement prévue pour la clôture de cette année jubilaire.

Ainsi s’achève le Jubilé de l’Espérance dans le diocèse de Kara, laissant aux fidèles l’appel à faire rayonner l’espérance, particulièrement au sein des familles, cellules vitales de l’Église et de la société.